富光寺について

大化(645~650)年間、中国から渡られた法道仙人が、都から雲に乗って播州へ戻る途中、加島の辺りで五色に光る不思議な霊光に気が付き、早速雲から降り、土地の人を集めて、自分で仏像を彫り、小さなお寺を立て、祀らせました。

当時の天皇、孝徳天皇はこの話を聞き、富光寺(ふっこうじ)と名付け、勅額と田畑を寄進したと言われています。

本尊阿弥陀如来は、1丈6尺の立像で、法道仙人の作と見られ、江戸時代には当山本尊として祀られていたと考えられています。

脇侍として構える聖観音像(せいかんのんぞう)・勢至聖観音菩薩立像(せいしせいかんのんぼさつりゅうぞう)・大勢至菩薩立像(だいせいしぼさつりゅうぞう)は、2009年、篤信者の寄進により、松本明慶仏師により制作されたものです。

大阪市内では類例を見ない大きな阿弥陀三尊像です。

院主の挨拶

私は、昭和の中興開山第3世住職 松家宣崇(マツヤセンシュウ)と申します。

富光寺(ふっこうじ)で生まれ育ち、大阪府立東淀川高等学校卒業後、高野山専修学院での修行を経て、当山前住職を手伝い、平成21年より、住職を務めております。

皆様のお参りをお待ち申し上げております。

摂津國八十八ヶ所霊場第七番札所

孝徳天皇勅願所

高野山真言宗

長慶山 富光寺 住職 松家宣崇

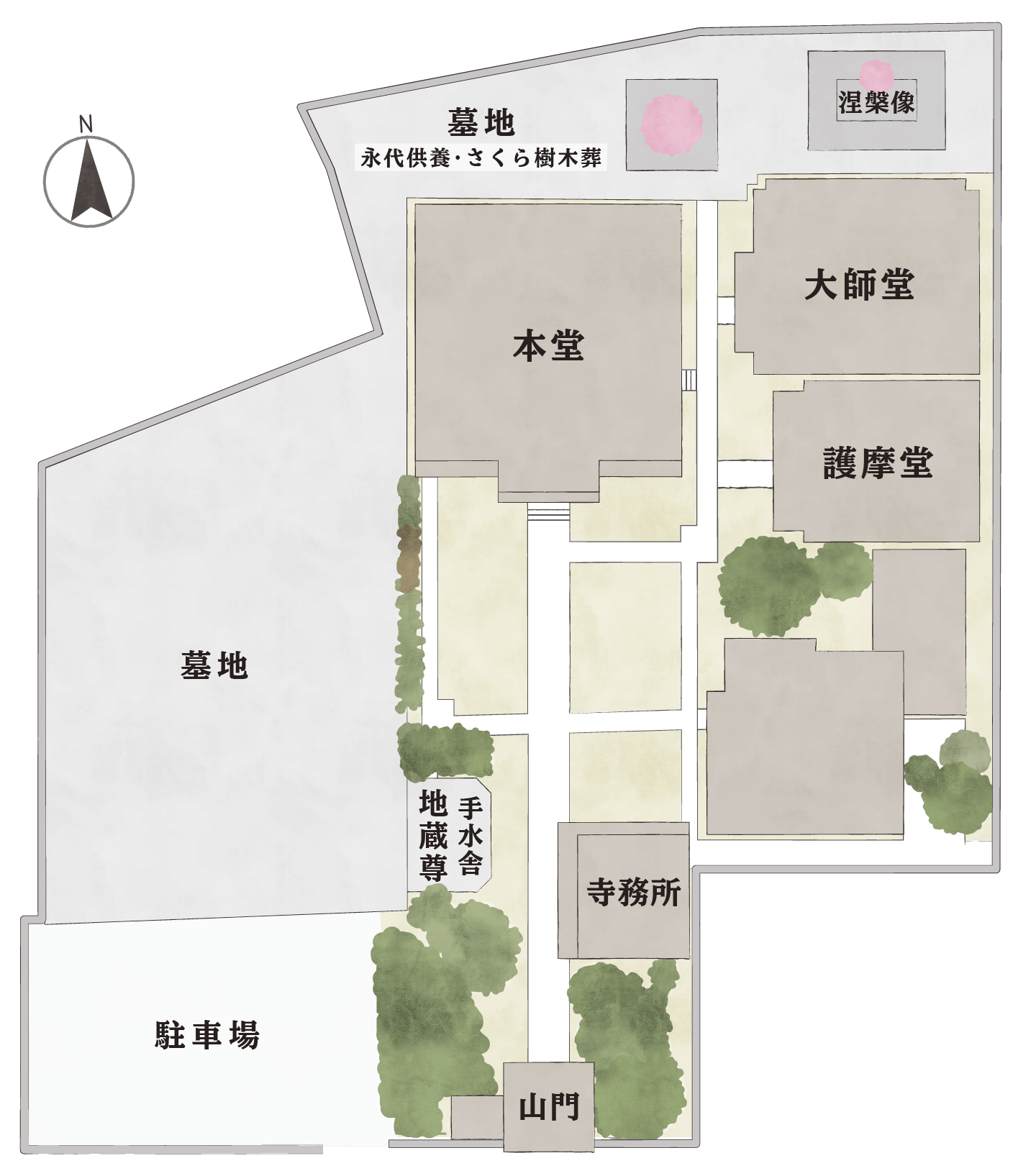

境内のご案内

本堂

弘法大師1150年御遠忌事業として昭和60年に新築落慶されました。

護摩堂

阪神大震災後に新築されました。不動明王と、客殿に弘法大師が祀られています。

本尊阿弥陀如来

本尊阿弥陀如来は法道が祀らせた仏像だと伝えますが、真偽はともかく一丈六尺の見事な立像で、藤原時代前期の作と見られ、淀川区では最古最大の仏様といってよいでしょう。

【御前立】不動明王像、【秘仏】熱切不動明王坐像

「空海上人八躰不動之壱」の銘が記されており、弘法大師作という説がありますが、南北朝時代の作という説もあります。楠木正成が統治に本陣を置いて佐々木秀栓と一戦を交えたとき、一心に祈念し勝利したそうです。

またその頃、この地域で熱病が流行った際、祈念することによって熱がおさまったことから「熱切不動明王」の名で信仰されています。

阿弥陀三尊像

平成21年に篤信者により寄進された、松本明慶大仏師作の等身大の観音菩薩と、勢至菩薩の立像を脇侍に、三尊仏として崇められています。

貸しスペース

本堂、大師堂、庫裏2階をスペースとしてご使用いただけます。ご法事、講演、集会、発表会などにどうぞ。

使用料については、ご本尊への御供とさせていただきます。ご相談ください。

庫裏2階スペース

本堂

本堂

大師堂

大師堂(台所)

祖「法道仙人」

大化年間のはじめ(645年)、法道仙人と呼ばれる僧侶がインドから中国朝鮮を経て日本に来られ、兵庫県の法華山に住んで仏教を広めました。

法道は紫色の雲に乗って自由に大空をとび回り、井戸を掘り、洪水を防ぎ、病気を治したので、人々は驚きおそれ上人さまと呼んで信仰しました。

大化年間5年には当時の帝、孝徳天皇が重病になりましたが、見事にお祈りをして全快させ、それからは疫病などが流行すると一番に都に呼ばれてお祈りの会を開いています。

名前の由来

あるとき法道が都から雲に乗って播州へ戻る途中、加島の辺りで五色に光る不思議な霊光に気が付きました。それで早速雲から降り、土地の人を集めて自分で仏像を彫り、祀らせました。

孝徳天皇はこの話を聞いて富光寺(ふっこうじ)と名をつけ、勅額と田畑を寄進したといわれます。

また一説には、ある尼が四天王寺に参詣すると夢の中に聖徳太子が現れ、加島に行くようお告げがあり、そこで翌朝急いでやってくると草むらの中からまぶしい光を放つものがある、よく見ると仏舎利(仏の骨のこと)でしたので、おしいただいて富光寺に納めたとの話もあります。

様々な武将とのかかわり

鎌倉時代には将軍北条時頼が訪れ、大きな梵鐘(ぼんしょう)を寄進し、折からこぼれ散る梅の花を眺めて「吹くは憂し 花をば避けよ 春の風」と一句をものしたといわれた富光寺。

戦国時代には楠木正儀が戦勝を祈念したり、三好長慶の本陣となったりしました。山号の長慶山はこれによるものです。

また豊臣秀吉も寺領として数町歩の土地を寄進していますが、これらは富光寺がどんなに知られていたかを示す資料となります。

現在の姿

慶長年間(1596)、僧実印がさらに整備し、明治のはじめのころまで境内1万5千坪、松や杉が生い茂って、昼なお暗い荘厳な古寺でした。

古寺で有名な富光寺も、よる年なみには勝てず、鉄筋コンクリートで生まれ変わりました。

(落慶法要:昭和60年3月24日・弘法大師1150年御遠忌奉業)